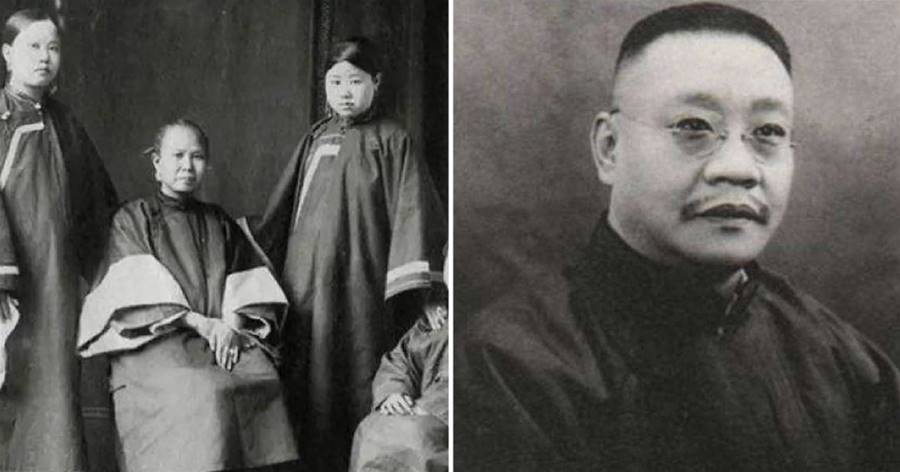

她生下了被丈夫認為是探花郎轉世的兒子譚延闿,后又育有兩子,皆被教養的十分優秀。

大兒子譚延闿,更是被譽為民國官場的「不倒翁」、「水晶球」,只要去了解晚清到民國的歷史,他都是一個繞不開的人物,但他的生母卻在他及第前在飯桌前站了24年。

有如此優秀的兒子,卻下葬都不能從族祠大門出。

李夫人出生在一個貧窮的小村莊中,不幸的出身,讓她小小年紀干活就十分麻利,後來被送進譚家做丫鬟后,因聰明伶俐,又長相清麗被安排到主家夫人身邊伺候,也就是後來丈夫譚鐘麟的母親。

因為李夫人長相出眾,侍奉母親時也盡心盡力,譚鐘麟逐漸被吸引,最后成為自己的通房丫鬟。這時候的李夫人,對譚鐘麟充滿愛慕,加上成為他的妾室后,地位總是比丫鬟高的,便滿心歡喜的嫁給了譚鐘麟。

但真的當她成為妾室后,才發現跟她想象中的并不一樣,之前因為在老婦人身邊伺候時頗受信任,她的生活其實還是可以的,只不過要服侍老夫人罷了。

但現在她不僅要服侍丈夫,還要侍奉丈夫的正室夫人,加上她的出身不好,其他的妾室也都比她地位高。只要她在場,不是被無視,就是被指揮著打下手,做些丫鬟活。

這讓本來以為嫁給譚鐘麟就可以過上「主子」生活的李夫人難以忍受,她本來就是心氣高的女人,結果現在還要服侍丈夫的妻子。

不久,李夫人就看到了新的希望,她懷孕了。并且一舉得「男」,更神奇的是,就在這個孩子出生時,譚鐘麟夢到了晚清的大臣何凌漢,醒來正納悶為什麼會做這樣的夢的譚鐘麟,聽到下人來報,李夫人昨夜順利產下男丁。

譚鐘麟大喜,他認為這個孩子出生之時,恰逢何凌漢來拜,絕對不凡,給孩子取名為譚延闿。

這下子,李夫人再也不像個透明人一般,終于有了點地位,雖不如正室,但再也不會做粗活了。

但是,譚府并不缺子嗣,還小的譚延闿也沒有不凡的地方,譚鐘麟對她們母子并沒有特殊對待,她們仍舊是大部分的妾室和庶子般,謹小慎微的生活著。

就在天天站在餐桌旁給譚鐘麟和他的正房夫人布菜中,李夫人發現,丈夫對待夫人是最為尊敬的,有什麼事情也會和她商量,對待其他的妾室也比自己好上許多。她漸意識到,身份地位才是決定丈夫態度的根本。可她的出身已經注定了。

李夫人回房間哭了好久,終于明白:因為自己的出身,她才都要避讓。想要真正的腰板硬,讓別人看得起,自己的兒子就必須有出息。

意識到自己和孩子的出路要靠自己后,李夫人就狠抓譚延闿的教育。明事理,懂溝通的母親,讓譚延闿發生什麼事情都會給她講。

一次,漸漸長大的譚延闿對別人叫自己「小老三」很不滿,但是他又不明白什麼意思,就跑到母親身邊訴苦:「為什麼他們都喊我小老三?我是小,但是我聽著還是不喜歡。」

李夫人強撐著笑容,想把兒子哄過去,但這背后隱藏的是她最在乎的事情,一句完整的話還沒說完,就泣不成聲。

看著如此懂事的譚延闿,李夫人不想搪塞過去了,她相信他的兒子。她溫柔的摸了摸孩子的頭:

「沒什麼不可以說的,我是你父親的小老婆,他們喊你‘小老三’就是說‘庶出’的意思,嘲笑你是「小老婆」肚子里出來的孩子。只有你們兄弟努力讀書,將來做個大人物,我們才能擺脫這些嘲笑,改變我們的命運。」

年紀還小的譚延闿并沒有理解這句話的意思,但是他聽明白了要努力讀書。而母親每每都避開人,獨自垂淚的情景,可能只有讀書有成后,才會改變。

而譚延闿可能真的是「探花郎轉世」,年紀雖小,但很聽進去母親的話,經過「小老三事件」后,他就像個小大人般,之前的調皮搗蛋,一下就消失了。

因為知道母親因為身份遭人嘲笑,他便加倍對母親尊重,事事以母親為先。同時決定努力讀書,為母親爭氣。

經過比同齡人更加刻苦的學習,11歲那年,譚延闿可以開始學習八股文了,在那時,學八股文通常是12到15歲時才開始,可見譚延闿的學習進度遠超同齡人。

得知譚延闿已經學習八股文時,譚鐘麟多譚延闿大加夸獎,讓他不要懈怠。看到對母親越來越忽視的父親,譚延闿更加勤奮刻苦。

1893年,13歲的譚延闿一舉考中秀才。從此,譚鐘麟便時常檢查譚延闿的功課,多次感嘆:「譚家后繼有人了。」

經過這麼多年,李夫人早就意識到孩子才是一切,看著令她驕傲的孩子,她知道這才是剛開始,她沒有仗著孩子的勢,變的目中無人。她知道言傳身教的重要性,更加謙遜、守禮。

譚延闿在母親的影響下,從不與任何兄弟爭搶,只要是長輩,他都是畢恭畢敬。

兄弟姐妹發生爭吵時,他也總是那個站出來協調矛盾的。鑒于他的才華與為人,其他人對他也都是很信服。

1904年,譚延闿參加科舉試,這也是清末最后一次的科舉。拿到了第一名貢士,即會元,不僅對譚家意義非凡,還填補了湖南在清代二百余年無會元的空白。

得知譚延闿的名次后,整個譚家都籠罩在喜悅中,譚鐘麟更是高興的大賞府內所有下人,在一片「恭喜」中,李夫人滿臉笑容的抹著眼淚。

湖南各界更是捐了20萬白銀獎勵奪魁者,譚延闿真正的給譚家爭了光,給李夫人爭了光。

當日吃飯時,譚鐘麟就滿臉笑意的看著李夫人說:「你也坐下吧,以后就和我們一同吃飯」

李夫人聽見這句話,激動的睜大了眼睛,她連忙控制住表情,謝恩后,去坐上那個期盼了24年的位置。

譚延闿回到家后,發現母親能在正廳吃飯了。他更加意識到自己才是母親的依賴。

孝順的譚延闿自動坐到母親身邊,吃飯時主動挨著母親坐,他對母親十分恭敬,母親不動筷,他也絕對不動,他希望別人看到他對母親的恭敬后,也能對母親保持敬意。

回去后,譚延闿跟母親說:「母親以后會越來越好的」。有了正廳吃飯的殊榮,李夫人已經滿足了。看著優秀的兒子,更加欣慰。

譚延闿看到很滿足的母親,感到十分心酸,但這時候的時代就是如此,他只能告誡自己,要孝順母親,讓母親更為驕傲。

譚延闿16歲娶了江西布政的女兒方榕卿,方榕卿是一個溫婉賢惠的人,本身就孝順懂禮,加之譚延闿對李夫人的重視,方榕卿更加盡心的侍奉婆婆。

得知李夫人年輕時十分勞苦,現在一身的病,特別是有腰總是疼的不行后,主動學一些簡單的推拿手法,為李夫人減輕病痛。

在譚延闿去外地做官,妻子更是主動留下來。選擇在家照顧婆婆、孩子。

譚延闿第二次獲得督湘的機會時,李夫人的病情已經十分嚴重了,但為了兒子的前程,她不讓兒媳沒有將消息告訴他,1916年,病重的李夫人不幸去世。

錯過給母親送終的譚延闿悲痛萬分,這時已經在官場上八面玲瓏的譚延闿,對著母親的方向嚎啕大哭:「兒子不孝,沒能見你最后一面」。

到母親辦葬禮時,他堅決回去給母親送葬。但這時正是局勢緊張的時候,他身邊人雖不忍心,還是指明:「如果這時候回去,發展必停滯啊!」

可他怎麼能接受自己既沒有給母親送終,又不參加母親的喪葬事宜?這是含辛茹苦帶他長大的母親啊。

1917年,不顧眾人勸阻的譚延闿趕到上海為母親扶靈回湖南老家。

靈柩出門需要經過宗祠,禮法規定小妾的棺材只能從側門出。譚延闿知道母親一生都在意自己的出身。想在母親下葬這最后的儀式里,了卻母親最后的愿望。

他和族人說后,卻遭到了反對,認為:「不合祖制。」

這讓譚延闿更加認識到母親的心酸,他更堅決的對杠夫道:

「必須從大門出!」

看到譚延闿如此不顧禮法,年長的族人直接攔住大門,指著靈柩道:「一個妾室,想走大門出,哪有這樣的道理!」

譚延闿大怒,他直接仰臥在了母親的棺蓋上,大喝道:「我譚延闿已死,抬我出殯!」

見此情景,再也無人叫嚷,全場一片寂靜。看到如此瘋魔的譚延闿,族人終于讓路。譚延闿和母親一起從大門抬出。

用詛咒自己才得以讓母親從大門出的譚延闿,仰躺在母親的棺蓋上淚流滿面,他心里想著關于母親的一幕幕,喃喃道:「您走大門了,您放心的走吧」。

譚延闿用這種決絕的方式,才為母親掙得從大門而出的機會,他深知母親為妾的委屈、難堪,他決不允許自己再造就這樣的苦難,他暗暗發誓:此生絕不納妾。

他這一生的例外,全部因為他的母親,而教育出了如此優秀的兒子后,李夫人才在譚家有了一席之地,最后更是得以從正門下葬。