等待,占據了我們生命中大多數的時間。

從母胎開始,我們就在等待,等待懷胎十月,等待降臨世上,等待生命衰老,等待死亡到來。

起碼我們知道,從生到死,這漫長的等待過程,「死亡」是最終結果。

最怕的是,那種抱著希望去等待的結果,往往枯燥得乏味,焦心得憔悴,猶如坐觀一口深井,黑暗,但不至于太黑,有光,卻僅一線洞天。

放棄不得,堅持難受。

逼得我們懷疑人生,到底是因為有希望才等待,還是因為等待才有希望。

其實這種煎熬的過程,就是江冬秀一部分的人生。

一

1904年,江冬秀與胡適訂婚,儀式甫一完成,兩位沒在儀式上出席,也從未見過面的主人公就分隔兩地,胡適奔赴上海求學,江冬秀繼續留守家鄉閨房。

訂婚訂的是人生大事,說好了答應好了的事情,就得盡快完成,按時完成,這是莊重又嚴肅的契約,容不得開玩笑。

但橫亙在胡適和江冬秀之間,卻顯得那麼的無足輕重,因為誰都無法想象,從訂婚到結婚,胡適竟在外面漂泊了14年,江冬秀也在家鄉堅守了14年。

14年是一個什麼樣的概念,清廷覆滅,政權更迭,天地變色,容顏衰老,就連農歷新年上的十二生肖都走了一輪。

何以讓一個女人苦等十四年,一個女人又何以苦等十四年?

1908年,訂婚的第四年,離胡適出國留美還有兩年,胡適的母親馮順弟,以及胡適的叔叔胡近仁去信胡適,催促他回老家結婚。

胡適自小喪父,母親馮順弟和族叔胡近仁都是他最最尊敬的兩位大人物,而且這個時間節點催婚,并不早,但遲了卻會太晚。因為離訂婚已逾四年,再過兩年胡適出國留學,江冬秀又不知得等上多少年。所以兩位長輩急得焦煩,對胡適以「訓示」的口吻催促完婚。

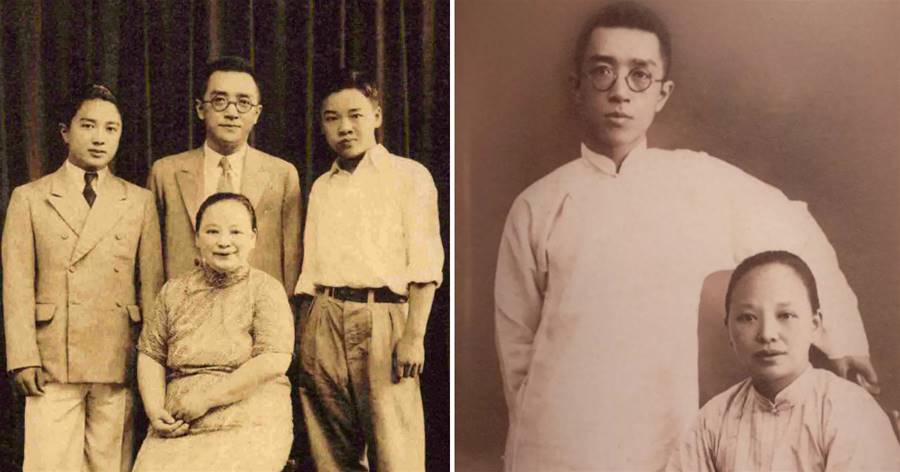

圖 | 胡適父親與母親(右)

然而,值此之際,胡適認為這一年是自己人生中非常關鍵的一年。他不得不花點心思用連篇累牘的理由來推遲這趟婚事。

第一,既然是學業耽誤婚期,胡適首先便打出「學業為重」一手牌。

他告訴母親,「媽,結婚每年回家您都提,去年我就答應了,答應什麼?答應可以提早一兩年搞,但絕沒說今年搞。」

一開腔,胡適就把自己的意思清楚撂明白了,這婚可以結,還可以提早結,但從沒允諾過現在結,今年結。

其次再把原因拋出來,「媽你忘了你兒子今年十二月畢業?那下半年是決不能請假的,一來畢業期近,學業繁忙;二來學校不慣學生,一個月之中請假超過一個小時,畢業分扣掉二十分,兩個月之中都有請假,那就扣掉四十分,逐次遞加。甭說請假幾個禮拜回去結婚,就算請假一個小時你兒子都嚇尿不敢,就無謂因兒女私情而落得畢不了業的糗事發生啦!媽媽,您知道你兒子從來都是最棒的,您不忍心親手拖您兒子后腿吧?」

有錢送孩子上學的家長都重視孩子的學習,胡適把學校的規矩說得格外森嚴,馮順弟一定信服遷就。

從而也給前面略帶情緒的話做解釋,「不是自己鬧脾氣,是真那麼一回事兒,走不開!」

第二,結婚要花錢,胡適打出的是一張「顧全大局」牌。

其時,胡適家境已不富裕,經濟支出全賴二哥苦撐,沒錢就沒戲,總不能把兒子上學的錢賠進去辦喜事,這是馮順弟的軟肋,胡適唯有拿捏母親的七寸,

「咱家今年辦喜事,不得把二哥往死里整?媽媽!您可得慎重考慮!二哥私下告訴我,他目下正在搗鼓一樁生意,處處用錢,拮據不已,事成則中落之家有中興之望,事敗則中落之家繼續中落。要是現在結婚,二哥生意必定告吹,二嫂不會怪您吧?」

自個兒的學業問題和家里的經濟問題,被胡適分析得頭頭是道,馮順弟姑且打了退堂鼓。這是胡適第一次斗膽忤逆母親的催促,他說——今并萬言為一句曰:「兒萬不歸也」。

二

1910年,胡適以「家聲聲衰微極,振興之責惟兒輩」之志,考取了庚子賠款官費生,正式赴美開啟留學生涯。此時他猶如一只斷線風箏,越飄越遠,再也由不得馮順弟拿捏了。

同時,這一年也是胡適自訂婚七年以來,第一次給自己的未婚妻江冬秀寫信。他在信中首先感謝了江冬秀時常來家里幫母親分擔家事,又鼓勵她多讀書,最后提及未來岳母,胡適著重關心其身體健康,信中他透露了一個信息——「岳母今聞時時抱恙。」

想來胡適七年都沒給未婚妻寫過一封信,今日起筆,或是興之所至,又或是另有考慮。未來岳母身體堪憂,當然是想在進棺材之前看見女兒大婚禮成,壓力自然會給到未來親家馮順弟身上,馮順弟自然也會把壓力轉移到胡適這邊來。

為了穩住兩個老太太,胡適寫信給江冬秀,首先穩住未婚妻,給她吃定心丸,再由她緩釋江家老太太的焦慮,合乎盤算,這對拖延時間防止中途輟學回國結婚大有益處。

此時的江冬秀處于被動處境,與婚后騎著胡適呼風喚雨的母老虎形象有著天壤之別。

她除了苦等,別無他法。過程中,她還頗感壓力,因為胡適對她展開改造計劃,身處美國遠程遙控,教她怎麼按照自己的旨意去讀書、放腳,做一些會令周遭封建勢力投來異樣目光的事情。

四年后的1914年,已經是胡適留美的第四年,也是胡適學成畢業之年。于情于理,無論如何胡適都應該回鄉履行婚姻契約了,想必他也收到了母親和江家方面的敦促。

然而,胡適再次拒絕回國完婚,理由是他預備攻讀博士學位,故而要再留美兩年,也就是最遲要到1916年夏天才能回去。

為此,胡適給江冬秀寫了一封「殊負賢姊」云云的道歉愧疚檢討信,又把大條道理擺出來:

「適數年之功,才得門徑,尚未敢自信為己升堂入室,故不敢中道而止。且萬里游學,官費之機會殊不易得尤不敢坐失此好機會。」

說是「檢討信」,實則也是胡適希望得到江冬秀的理解和支持。在未出嫁前,江冬秀的性格頗為軟弱,處境也相當被動,畢竟胡適遠在大洋之外不受家族勢力控制,她只能望洋興嘆。

對于胡適來說,難纏的是自己的母親和未來岳母。

胡適的母親馮順弟雖說不上不著急,但胡適給江冬秀寫信的日期是1914年七月,而在上一個月六月,他又給母親寫信又給母親寄照片,還托母親把照片轉交給她的未來兒媳,顯然馮順弟已經被胡適擺平。

但馮順弟總要看親家的臉色做人,胡適想要把婚事繼續往后壓一下壓,還是得走老套路,先說服江冬秀,再由江冬秀說服岳母,所以他特意在信中說:「種種不能即歸之原因,尚乞賢姊及岳母曲為原諒。」

到了這時,江冬秀已經等了10年,卻又被告知還要再等兩年,于她而言無疑是殘忍的。

或許有些不放心,1914年十二月歲末,胡適再度致信江冬秀,寬慰她說:「我今年才剛滿二十三歲,賢姊大我一歲,再過兩年,賢姊也只不過26歲,26歲結婚一點也不晚,在西方三四十歲才結婚的人多了去了,算起來,我們還算早婚嘞!」

借此由頭,胡適又提出將歸期從民國五年之夏延展至民國五年之秋。

夏秋之交,相差幾個月而已,不算過分。但胡適接連忤逆自己最為尊敬愚孝的母上大人,還將歸期一延再延,側面也暴露出他想要申請話語權的態度,不希望再像從前訂婚那樣任由擺布。

換句話來說,在外頭讀了幾年書,胡適已成一頭脫韁的野馬。

江冬秀則是眼巴巴看著野馬脫韁的可憐人兒。她既沒有胡適那樣巧舌如簧,條條是道,也不像胡適那樣一身輕松,沐浴自由。她壓力大得很,因為她所處的地方是風氣保守的中國鄉村,26歲才結婚?人家還以為這黃花姑娘犯了什麼天殺的大罪或者患了不治之癥沒人要嘞。

圖 | 胡適與江冬秀攝于1917年12月

三

1915年2月,胡適在給母親的信中,首次透露了自己與其他女性之間的密接關系,

「兒在此邦所認識之女友以此君為相得最深。女士思想深沉,心地慈祥,見識高尚,兒得其教益不少。」

此位女士便是胡適婚前婚后長期曖昧,被質疑「未婚出軌」之女友——韋蓮司。

這個消息不得了,馮順弟一定會把胡適的信傳給江冬秀看,以慰藉她獨守空閨之苦。

一個男人身處異邦,無論生理上還是感情上,都是一種煎熬,先前江冬秀說不定還胡思亂想各種猜測,這下好了,江冬秀不用猜了,胡適輕描淡寫的口風不嚴,坐實了江冬秀的胡思亂想。

未婚夫與異性關系密切,這個耐人尋味的消息本已令江冬秀惴惴不安,胡適卻偏偏還火上澆油,在三號信中吐槽江冬秀的缺點:

「兒于第三號書中所言冬秀之教育各節,乃兒一時感觸而發之言,并無責備冬秀之意,尤不敢歸咎吾母。」

胡適這段事后補鍋的話出現在同年5月19日寄給馮順弟的信中,說明此前馮順弟應該劈頭蓋臉批評過他洋墨水喝多了,倒是嫌棄起自己的「村姑妻子」來了,甚至質疑他是否要撕毀婚約。

胡適接下來的話足以印證上述推測:

「兒深知吾母對于兒之婚事,實已盡心竭力,為兒謀一美滿家庭。兒如有一毫怨望之心,則真成不明時勢,不通人情,不識好歹之妄人矣。」

為了謳歌母親為自己配婚的英明決定,他受過新式教育的腦袋甚至不惜為包辦婚姻正名:

「今之少年,往往提倡自由結婚之說,有時竟破壞已訂之婚姻,致家庭之中齟齬不睦,有時其影響所及,害及數家,此兒所大不取。

自由結婚,固有好處,亦有壞處;正如吾國婚制由父母媒妁而定,亦有好處,有壞處也。」

胡適應該是慌了,發現自己失言之過,字字句句都在亡羊補牢。

圖 | 胡適1915年留美期間的留影

而在這一次的第九號信中,胡適再次問及岳母病況——這一埋下伏筆的關鍵信息:

「岳母處已有信附前第八號寄上,想已代送去。不知其病狀已有起色否?」

足見家鄉早已多次來書告知他江家老太太的身體狀況不樂觀,指望他早日歸來。

可又是偏偏在這種望穿秋水盼了又盼的焦灼當口,胡適突然「暴雷」,坊間傳出他在國外早已另行娶妻的負面消息。

面對母親的詰難審訊,胡適在同年10月的第十五號信上,對空穴來風的謠言暴跳如雷,連加駁斥說:

「兒若別娶,于法律上為罪人,于社會上為敗類。

兒將來之事業名譽,豈不掃地以盡乎?此雖下愚所不為,而謂兒為之乎?」

胡適言辭如此激烈,可見委屈程度前所未有。縱然馮順弟見信后稍有安心,但一問歸期,胡適還是沒有一個準話。

前面胡適曾口頭答應過,最遲會在1916年秋天回來,但在1915年10月信中,胡適再度變卦:

「兒亦不自知何時可以得歸...至遲亦不出后年之春。」

也就是說,明年深秋,他是回不來了,還得往后再推遲,又定出了一個新的回國時間點——1917年春天。

最后,胡適坦言道,自己也著急得很,尤其擔心岳母能不能撐到女兒大婚那一天。

「岳氏向平之愿未了,兼之以疾病,甚為此事焦急,」

短時間內,胡適在家書中頻頻提到岳母病況堪憂,伏筆算是埋到頭了。

四

1916年2月,江冬秀的母親去世,胡適在3月15日致母親的十八號信中說:「岳氏(岳母)之死,聞之慘然。

此老向平之愿未了,抱憾以歿,兒不得辭其咎也。」

胡適把歸期一拖再拖,非己所愿熬死了自己的未來岳母,使岳母不能了卻目睹女兒大婚的心愿。

岳母離逝,再沒有人對馮順弟施加壓力,胡適對江冬秀的態度更加直白和毫不加掩飾,他在信中對江冬秀說:

「我狠盼望汝勿怪我遲遲不歸,亦勿時時掛念我。怪也無用,掛念也無益。我何時事畢,何時便

歸。」

什麼時候完事,什麼時候就回來,別老問了,你拿我也沒辦法不是?

胡適一副奈我何的語氣,全沒有了婉轉恭敬。

江家老太太猝然離世,馮順弟觸動最深,兔死狐悲物傷其類,她推想到自己會否和江家老太太落得同樣命運?見不到自己兒子完婚那天就走了?又聯想到先前謠言的真實性,兒子是否真在美國娶妻,貪圖安樂,做個美國人,再也不回來了?

諸如種種不安,馮順弟不得不苦口婆心,讓兒子體諒體諒這位苦等了十多年的兒媳,早日歸來以新婚沖喜,撫慰她喪母之痛:

「伊之閨怨雖未流露,但摽梅之思人皆有之,伊又新失慈母之愛,喪居深念,其情可知,是以返來頗覺清減。

」

然,胡適卻斬釘截鐵說:

「兒決不為兒女婚姻之私,而誤我學問之大,亦不為此邦友朋之樂,起居之適,而忘祖國與故鄉。」

直至1916年9月致母親的第十四號信上,胡適才粗略給了母親一個準信:「今年歸期至多不過九、十月耳。」

但最終他回國的時間,是1917年七月之后的夏秋之交,比先前承諾過的所有時間都要晚得多。

終于,他與江冬秀的婚禮,也在歲暮隆冬的12月30日完成。

歷時14年的漫長等待,這是一場沒有愛情的長跑,卻終究畫上了一個以愛情親情作為開始的圓滿句號。

俗話說,人等人等死人,在這一場事前未知盡頭的等待中,江冬秀失去了母親,生理上的婚嫁年齡優勢蕩然無存,心理上長年忍受周遭的白眼譏誚,行為上被動接受未婚夫的改造計劃,精神上時時刻刻如履薄冰,擔驚受怕未婚夫會像許多新潮的知識青年那樣,搭上民國初年如雨后春筍般興起的抵制包辦婚姻的失婚潮順風車將她休掉。

她所堅守的,完全有可能是一場空歡喜。其中有無奈,也有忠貞,一種近乎于「家奴」般的忠貞。

幸運的是,她遇到了胡適,這個婚前不一定愛她,卻極端愛自己母親的男人。

胡適在婚前口口聲聲說:「江氏之婚約為不可毀,兒久己認冬秀為兒未婚之妻。」背棄婚約就「如同休棄貧賤之妻,而娶富貴之女以求幸進一樣,其私德之劣,已害及公德之人,是國人鄙之可也。」應該把這種人拉出去槍斃昭告天下。

字句言辭之鏗鏘有力,道德良心之天地可鑒。

然胡適履約的真實心境,到底是為了母親,而與江冬秀沒有一毛錢關系。他在婚后1918年致族叔胡近仁的信中罕見吐露說:

「吾之就此婚事,全為吾母起見,故從不曾挑剔為難,若不為此,吾決不就此婚,今既婚矣,吾力求遷就,以博吾母歡心。吾之所以極力表示閨房之愛者,亦正欲令吾母歡喜耳。」

他只是不想母親傷心,如果母親與江母一樣在他未歸之前離世,說不定,江冬秀他就不娶了。

不過總歸來說,不要看他說了什麼,要看他做了什麼。胡適終歸是兌現了一紙不是自己立下的契約,給了江冬秀縱觀整個民國男人都給不了的全新生活。