在古代社會中,社會福利機構的存在對于保障弱勢群體的生活,維護社會穩定起到了重要作用。

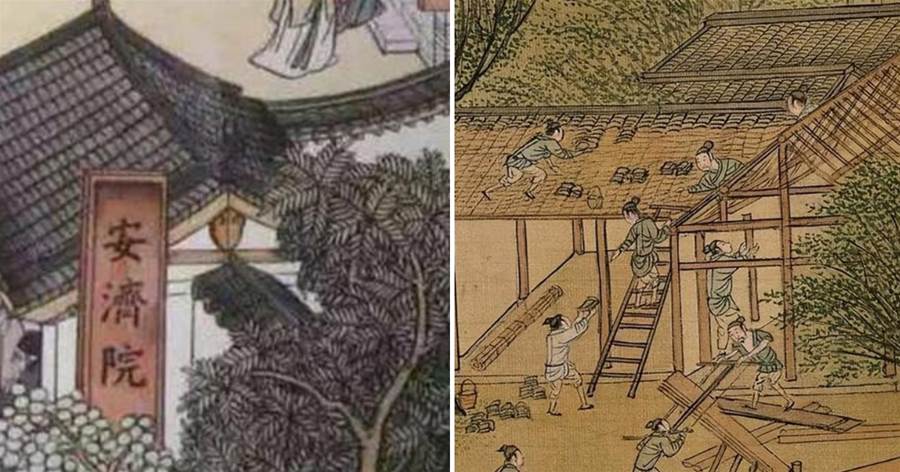

明朝時期的養濟院作為一種特殊的社會福利機構,致力于救助貧困和孤兒等弱勢群體。

為他們提供基本的生活保障,同時促進社會的和諧發展。

大明朝商業、經濟都挺不錯,雖然最后亡了國,但那屬于「非戰之罪咱也」。

不能完全怪到大明政府頭上。

經濟發展好,人民的生活水平就高。

自然要求生活各方面更有保障。

不過身為大明人咱不用擔心,咱太祖皇帝早就有了高瞻遠矚的規劃和藍圖,社會各界也群策群力。

為把咱大明帝國建設成為全面的福利社會而努力...…

養濟院,誰都管說到福利社會,您一定先想到社保、醫保、公積金這些名詞。

以為咱要來介紹大明朝如何實現全民社保醫保覆蓋。

全民免費醫療和全民住房保障這些事了。

這您可想多了,咱大明畢竟是古代社會。

這些現代的社會保障機制在那時候還沒出現。

全世界都不存在呢。

那麼咱要介紹的是什麼呢?您聽好了。

首先是咱大明對社會弱勢群體的保護和救助。

啥叫弱勢群體?包括哪些人?

在咱大明,所有「鰥寡孤獨廢疾不能自養者」,都屬于弱勢群體。

是要「官為存恤」,也就是由政府來保障他們的生活并對他們進行撫恤的。

這話是誰說的?當然是咱的太祖皇帝朱元璋。

您別忘了,咱太祖皇帝出身苦啊。

他老人家自己當初就是個窮孩子,嘗盡了人間冷暖,受盡了苦難折磨。

可謂是「苦大仇深」,所以他對社會上的弱者充滿了同情。

正因為如此,他在洪武八年(1375)的一天滿懷深情地說:

昔吾在民間,目擊鰥寡孤獨饑寒困踣之徒,常自厭生。

亂離遇此,此心惻然,誓清四海以同樂安。

若天下民有一失所,非惟代天之工不盡,亦昧朕初志。

郡縣其訪求無告者,給屋舍衣食。

這段話啥意思呢?

大意就是說咱太祖皇帝很同情鰥寡孤獨和貧苦的人。

當年就因此才立志奪取了天下。

但現在天下是大明的了,如果還有人流離失所無法生活,那不是咱這個「代天牧民」的天子沒干好嗎?

也對不起咱當初立下的志向啊。

所以呢現在咱要下令,讓地方政府找到那些窮苦人。

給他們住房,給他們衣服,給他們吃的!

有咱太祖皇帝表態,這政策當然就確定了。

具體怎麼辦呢?就是建立養濟院,收養那些「民之孤獨殘病不能自生者」。

實際上,咱大明從開國之后不久就開始設立孤老院,後來才改為養濟院。

這養濟院不單京城有,全國各地的府州縣城也有,就連邊塞地區都有。

養濟院開起來了,接著就是收養那些需要幫助的人。

前面咱已經說了,咱太祖皇帝多次重申要「存恤」弱勢群體。

「命有司察窮民無告者,給屋舍衣食」。

他還生怕他這項惠民政策落實不到位,干脆為養濟院立法。

他在《大明律》中規定:「凡鰥寡孤獨及篤疾之人,貧窮無親屬依倚,不能自存。

所在官司應收養而不收養者,杖六十。

若應給衣糧而官吏克減者,以監守自盜論。」

怎麼樣?量刑有了,定罪標準也有了,看誰敢違犯!

事實上,咱大明尤其是建立初期的一段時間,養濟院制度實施得非常好。

而且呢,咱的養濟院實際也不僅是養老院、殘障人救助中心,還是孤兒院。

咱看看養濟院給各年齡段的人分配的糧食物資就可以知道了:

大口十五歲以上,月支米三斗,柴三十斤,歲支冬夏布各三丈。

小口十四歲以下至五歲,月支米二斗,柴三十斤,歲支冬夏布三丈。

瞧,是不是有小孩子?而且他們分到的東西也并不少呢。

賑粥施藥,災荒有保障

當然啦,建立養濟院也不等于能把全天下所有「鰥寡孤獨廢疾不能自養者」全部都收容進去。

因為咱大明政府畢竟財力物力有限,而天下窮人也太多了,根本收不完嘛。

再說了,就算收容也得有個地域差別不是?

譬如全天下的窮苦人都跑到北京城來,再大的養濟院可也裝不下他們不是?

例如在成化年間,就有大量乞丐涌入北京城,咱憲宗皇帝起初「愛心泛濫」。

要求「無問老小男女、有家無家及外來者」,「盡數收入養濟院」。

但這種辦法顯然行不通,最后他不得不下令把外來的乞丐「給口糧程送還鄉」,都遣送回去了。

養濟院無法徹底根除貧困問題,咱大明的窮苦人還不少。

難道咱大明朝的福利政策僅此而已,黔驢技窮了嗎?

當然不是-對老百姓的種種困境災難,咱大明朝差不多都有一套解決方案。

那是絕不會任由他們自生自滅,而政府不聞不問、不理不睬的。

譬如說對待災荒,咱大明朝就有各種救災措施。

像什麼免除賦稅及徭役,緩征、停征稅糧。

像什麼賑濟糧食、錢款和布帛,給災民貸款。

像什麼「以工代賑」,就是雇傭災民干活兒并給以糧食或工錢讓他們能夠生存。

這些都是最基本的「國策」,咱也不去細說。

下面咱來說咱大明的「煮賑」和施藥。

「煮賑」,就是煮粥給饑民喝。

窮人飯菜沒得吃,有口粥填上肚子總不至于餓死。

這是咱大明給老百姓最低同時也是最后的保障,也是咱中國古來就有的傳統。

政府要「煮賑」,就要有相應的機構,這個機構就是粥廠。

咱大明在全國各地同樣設有許多粥廠,由粥長、司積、司簿三個人來管理。

設有專門的監察員,負責監察粥煮得熟不熟、稠不稠,有沒有摻假。

怎麼監察?要監察員親自品嘗。

開粥廠是為了救饑,是為了怕人吃不上飯餓死。

農耕社會,年年都有青黃不接的時候,也就年年都有饑民。

所以粥廠不是災荒年才會有,而是年年都辦,到了青黃不接的時候就辦-一年要開上四五個月。

咱大明朝政府為啥這麼緊張,怕老百姓餓死?

其實屠隆的一句話就能說明原因:「(如果救災不力)民力必不支,不填溝中則起而為盜。」

政府如果不救助老百姓,老百姓自己一定活不下去,不是倒斃道旁溝中就是干脆成為盜賊。

沒錯,您可別忘了咱太祖皇帝朱元璋就是被「逼上梁山」,當了起義軍首領,最后終于成為皇帝的。

所以他前面說的那些話,也有點防微杜漸的意思,不是嗎?

不能讓老百姓餓死,當然也不能讓他們輕易病死。

所以咱大明朝除了廣開粥廠之外,還遍地設立惠民藥局。

給老百姓提供便宜的平價藥物,也兼帶看病診治。

有時還發放免費的藥物,有點像咱現在的社區診所。

惠民藥局政策好,可惜沒能堅持住。

到了咱大明朝的中后期,全國絕大多數的惠民藥局就都荒廢,不再發揮作用了。

為什麼呢?大概是老百姓有點兒病總沒有吃不上飯那麼可怕和危險的緣故吧......

政策覆蓋廣,人人樂行善

咱這個「萬能的」大明政府,對「鰥寡孤獨廢疾不能自養者」要管。

對遇到災荒之年、吃不上飯、治不起病的老百姓要管。

除此之外還有什麼特殊的人群要照顧呢?

答案是:多類人群,咱大明社會福利那可叫全方位覆蓋。

就拿這尊老敬老來說,咱大明有「存問高年」

就是慰問撫恤老壽星的制度。

咱太祖皇帝朱元璋早就規定:「貧民年八十以上,月給米五斗、酒三斗、肉五斤。

九十以上,歲加帛一匹,絮一斤。

有田產者罷給米。」那叫月月送溫暖,年年發福利。

還有對咱武官,也有特殊的優撫政策,像咱在前面提到過的武官承襲制度就是一種。

而且就算當個武將雖有妻室卻無子孫,也一樣有優待。

「凡武官在任亡故與征傷失陷者,官自指揮至鎮撫,其妻給米五石終身。」

就是說不光死了傷了給待遇,當了俘虜也有待遇,而且咱大明保障「軍婚」。

當然只限于保障高級武官。

就連人死了都不必擔心曝尸荒野,后事沒人管,因為咱大明還有一種機構叫作漏澤園。

漏澤園干什麼?專門負責埋葬死去的窮苦老百姓。

「初,太祖設漏澤園葬貧民,天下府州縣設立義冢」。

這還是咱太祖皇帝對老百姓的仁慈,而且還有預防瘟疫蔓延的作用。

其他一些例子,像給讀書人的待遇,當國子監監生的好處。

咱前面已經說過一些,這里咱就暫時不多講了。

不過咱大明朝政府要救濟照顧的人這麼多,也真是有點力不從心。

畢竟,不能凡事靠政府嘛。

那麼政府管不到的那些貧苦老百姓怎麼辦?

沒關系,咱大明不是還有社會力量嗎?

譬如說宗族,一族一姓之人就可以自籌資金搞福利、辦慈善嘛。

像他們可以開設義莊,贍養族中的老人,供養族中子弟讀書。

還能給女性提供婚前教育撫養費。

當然啦,女子出嫁就變成了外姓人,不再歸義莊負責。

更能「普度天下蒼生」的是僧道寺觀,尤其是佛教。

和尚要化緣,但人家化了緣還會再施舍給窮人。

而且佛教不是勸人向善,教人行善嗎?

好多人就是因為信奉了佛教,才會熱心慈善和公益事業的。

要不人家怎麼叫「善男信女」呢?

明朝時期的養濟院作為一種特殊的社會福利機構,發揮了重要的作用。

它通過提供基本生活救助和關懷。

幫助貧困和孤兒等弱勢群體改善生活狀況,維護了社會的和諧穩定。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。