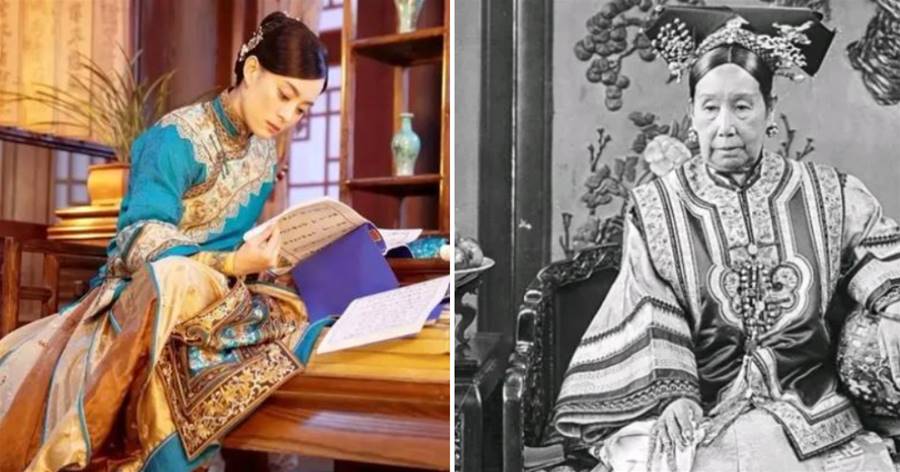

《那年花開月正圓》的年代劇之前大火,該劇主要講述了清朝末年出生在陜西民間的聰穎女子周瑩經歷種種奇遇、重重磨礪,從一個尋常江湖兒女最終成長為秦商女首富的傳奇故事。

善于經商的周瑩樂善好施,她曾因捐資給清軍、助力他們剿滅民間義軍勢力而引起了慈禧太后的留意。

後來,八國聯軍攻入北京城,慈禧在避禍西逃之時因為盤纏不足而導致捉襟見肘、落魄不堪,為人慷慨豪義的周瑩聽說后便主動向慈禧提供了10萬兩白銀救急。

慈禧接受周瑩的好意之后深為感動,不但親書「護國夫人」的牌匾贈與周瑩,還將她收作了干女兒。

翻開史冊我們會發現,清末陜西女首富周瑩的頭銜和名號林林總總、數目極多,看上去既風光無限又榮耀無比,而實際上她的結局卻非常凄涼,畢生無子的她因為此前年復一年地過度操勞,僅僅活到42歲就不幸病逝了

。

清同治八年,一個女嬰降生在了陜北三原縣魯橋鎮孟店村一戶周姓商人家庭中,父母見她活潑可愛、白皙瑩潤,便為其取名為周瑩。

周家的先祖乃是大清刑部員外郎、地方鹽商周梅村,按輩分來說,周瑩應該尊稱已逝的周梅村為太爺爺。

偌大一個世代從商的家庭傳到周瑩父親這輩的時候便沒落了起來,不過好在周瑩幼時家里還能夠為她請得起家塾先生,教授了周瑩許多文化知識以及算數之法。

周瑩機敏聰慧,對所學的知識基本上過目不忘,她的記憶力究竟強悍到什麼程度呢?

舉例來說,只要是與數字相關的信息,周瑩只要看過一遍之后便會牢牢印刻在腦海中,之后的2年之內,只要是向周瑩問起她看過的書目、賬本中的內容,周瑩肯定會對答如流、絲毫不差

。

因為家道逐漸沒落至貧,相繼失去雙親的周瑩便只好跟著哥哥和嫂子一塊生活。

後來,當地一戶吳姓巨富人家委托的媒人來找周瑩的哥哥和嫂子說媒,意指周家和吳家曾經互通往來,算是知根知底了,如今吳家三代單傳的少爺吳聘快到了娶親的年紀,本來嫁娶之事也不十分著急,但那位少爺身體一直特別孱弱,因此吳家希望周瑩能夠盡快嫁過去,好給吳家沖沖喜、帶去一份好運。

周瑩的哥哥和嫂子一見吳家資產豐厚、買賣興隆,而且還情愿出一大筆聘禮給周家,便馬上同意了這門親事。

成婚之夜,身體羸弱的吳聘在揭開新娘蓋頭之前如實將自己的病情告知了新娘子周瑩,他不希望日后連累周瑩一直陪著自己這個病秧子,沒有正常的歡樂可享。

而一向開朗豁達的周瑩卻對未來生活抱有無限的希望,她立刻表示自己情愿與吳聘成為結發夫妻,還好言勸慰吳聘不要太過悲觀,一定要堅定信心與自己共同直面命運、把日子過得越來越好。

周瑩的聰穎與大度贏得了吳家上下一致的認同與贊嘆,她更是以自己真誠的關愛呵護著吳聘、照料著吳聘,換來了吳聘對她的信愛與感激。

為了表示對周瑩的重視和信任,吳家不僅將一部分生意交給周瑩全權打理,而且還斥巨資為周瑩捐得了一個「三品誥命夫人」的榮稱。

周瑩16歲嫁進吳家,成婚后便一手細致無比地照料丈夫的飲食起居、一手打理家中的一部分生意往來,盡顯一個賢惠兒媳的勤勞本色。

然而天不遂人愿,吳聘雖與周瑩十分恩愛,但因為老公公在一次外出經商的途中不幸蒙難而亡,留給了吳聘一場沉重的精神打擊。

成婚1年半之后,體弱多病的吳家少爺便撒手人寰,令17歲的周瑩成了一個年輕的孀寡之婦,同時又是吳家長房嫡脈的唯一合法繼承人。

偌大的吳氏商業王國此前一直是由周瑩的老公公在操持打理,其余的4房叔公以及他們的子孫都懶散慣了。

他們不但幾乎從不出力賺錢,而且還在吳家群龍無首之際擠兌、威逼看似柔弱無依的侄媳婦周瑩,要她必須交出吳氏家族的生意經營權和財產管理權。

勇敢的周瑩并沒有就此而退縮消沉下去,她用擺事實、講道理的方式說服了那些「不學無術」的叔公們,還成功贏得了一大批夫家人以及管家仆從的全力支持,力主將吳家產業分成5份并逐一分出一份給各房叔侄親屬,總算平息了吳家內部的財產紛爭。

其后,周瑩便充分發揮頭腦中的經商天賦,徹底放開了手腳去經商賺錢,真正地支撐起了資財龐大的吳氏商業王國。

吳家龐大的家業在周瑩手上被打理得分毫不差、風生水起,人人都夸周瑩思維敏捷精準、頭腦冷靜清晰,能力完全不亞于一個男子。

在通盤了解了吳家生意的整體架構之后,周瑩還大刀闊斧地對吳家的商業結構進行了適度的調整:

她叫吳家全國各地的掌柜們輕租賃、少囤田,重質量、多入股,不僅解放了很多閑置的壯勞力、讓入股到吳家產業中的伙計們都對工作產生了積極性與向心力,還以誠信重品的理念打動了無數大客戶、老百姓,讓自家經營的商品越來越多地占據了各地市場,可謂銷路大開、廣受歡迎。

失去丈夫之后,忙忙碌碌、奮勇擔當的周瑩為吳家的商業王國日夜操勞、不知疲倦,一直都沒有考慮改嫁之事,身邊只是有一個從吳家旁支里過繼而來的一個養子,名叫吳懷先。

春去秋來,那個當初年僅17歲的年輕孀婦經歷了重重磨礪與種種奇遇,不但保住了吳家的富貴還以一己之力持續擴大了吳家的生意,硬生生從一個尋常的江湖兒女最終成長為了一介蜚聲全國的秦商女首富

。

發家致富后,周瑩沒有忘記身邊的父老鄉親、鄰里百姓,她扶貧濟困、捐資助學、興修水渠、善待佃戶,用善心和義舉常年溫暖著那些需要扶助的困難群體。

周瑩是個懂得感恩與回饋的「有心人」,當年,她在與惡棍發生生意糾紛時,身為教育家的味經書院創辦者柏景偉毅然站出來仗義執言,慷慨地替周瑩免費書寫訴狀,使得這個無夫可倚的年輕孀婦得到了法律的支持。

後來,周瑩一直對柏景偉的幫助念念不忘,當她聽人說柏景偉畢生「惟愿慧及眾生、興學宣教」之后,便拿出一筆不菲的巨資協助昔日的恩公擴大辦學、印書興教。

清末之時恰逢國內戰亂頻仍,很多受戰亂所累的流民拖家帶口涌入關中多地,當周瑩乘車出巡各地分店的時候,經常會看到那些饑腸轆轆的流民面如菜色、皮瘦骨削。

于是,心地善良的周瑩便決定用自己的一點心意來幫那些流民度過眼前的饑荒困頓:

她一邊拿出自己的錢財讓隨從去買來米糧、炊具,在郊野較大的路口搭建粥棚,給流民們免費施粥。一邊命令各地的糧店商號定期開倉放糧,以保證當地那些最為窮苦的百姓得以免于餓斃。

有幾年陜西的天氣較為極端,酷熱難耐,周瑩見家鄉的百姓連喝水都非常困難,就拿出了一大筆錢財請人在縣域之內打出了二十多口水井,保證了家鄉父老取水喝水能夠又方便又安全。

後來,周瑩又親眼看見不少家鄉的農田由于深受鹽堿土質所累而導致收成不高,因此她就請人來「對癥施策」,毅然慷慨出資開挖排水渠,并鼓勵佃戶們一起動手,將鹽堿地下的積水成功引入了渭河,從而積極地保護了很多值得長期耕種的田地。

周瑩的熱忱和善良不僅關照著家鄉的父老,還惠及了朝廷與國家。

1900年,因八國聯軍囂張地攻入了北京,慈禧太后害怕身遭不測便帶著光緒帝、隆裕皇后等人出城西逃。

還沒走到山西境內,倉促外逃的慈禧一行人就已經囊中羞澀、缺吃少穿了。

等到慈禧逃難到了陜西西安,周瑩不但做盡了地主之誼,還慷慨地向慈禧太后呈上了10萬兩白銀供其傍身之用。

1901年秋,《辛丑條約》簽訂之后,整個大清王朝復又陷入了內憂外患之中,苦不堪言。

心懷國家的周瑩見朝廷倍加艱辛,便再次進貢了二十萬兩白銀,以資助清軍繼續內剿民間匪患、外殺入侵仇敵。

周瑩在向朝廷進貢白銀之前,曾經多次捐資給家鄉的清軍部隊,而她這樣一而再、再而三的豪爽捐資卻引來了很多吳家族人的不滿,他們甚至準備阻攔周瑩瘋狂向外捐錢的舉動。

面對著家人的誤解和不滿,周瑩卻淡然地說:如果沒有了地方軍隊的保護,我們的生意和日子不會好過。如果這個朝廷消失了,國將不國,那麼我們這些百姓還能指望由誰來保護呢?

慈禧太后回紫禁城重掌大權后,因十分感念周瑩的護國義舉,遂親書了「護國夫人」的牌匾贈與周瑩,還將她收作了干女兒。

其后不久,慈禧太后又被周瑩體恤國家的拳拳之心所打動,干脆封賞了「一品誥命夫人」的稱號給周瑩,表達了對周瑩種種義舉的褒揚之情。

當我們翻開有關周瑩的史料便會發現,這位義薄云天的女首富的確頭頂著「女商圣」、「慈禧義女」、「護國夫人」、「一品誥命夫人」等諸多旁人可望而不可及的榮耀光環。

而這些光環的背后,注定了它的主人、陜西女首富周瑩擁有著跌宕起伏、多變傳奇的一生。

自從吳聘少爺身故后,周瑩一直奮力操持著吳家的商業王國,不是走在巡視全國各地分店、商號的路上,就是待在查賬核盤的賬房、監督商品品質提升的工坊里,無暇顧及其他。

她沒有再婚,更沒生下自己的親骨肉,既是一個無有子嗣的要強女寡婦,同時又是一個富甲一方的孤獨女首富。

即便是一個鐵骨錚錚的女寡婦,周瑩也用浩然的正氣和慷慨的胸懷為自己、為吳家帶來了諸多無上的榮譽,吳家的生意深受朝廷眷顧,而周瑩也有了朝廷的封號護身,真可謂苦而有得、名利雙收。

可令所有人都意想不到的是,因常年的奔波與勞頓,為事業和國家嘔心瀝血的女強人周瑩最終還是病倒了。

積勞成疾的周瑩因為精神和身體都熬到了極限,所以在纏綿病榻后不久便撒手西去,終年才42歲而已。

盡管守寡一生的周瑩費盡心思將吳家的生意做得輝煌盛大、也花費了不少心思將吳家陵園修建得異常豪華精致,但吳家族人最終以周瑩沒有子嗣為由,不許周瑩的棺槨葬入吳家陵園。

最后,人們把周瑩的棺槨葬在了距離吳家陵園200米遠的一處空地上,以慰其辛勞終生的孤寂靈魂。

後來,家鄉的父老鄉親們因思念這位有情有義的女強人,還特意為周瑩造了一座廟來供奉她,而且常年有人自發到廟里去進香添油、貢上鮮果,以祭拜這位福澤鄉鄰的大善人。

周瑩把畢生的精力都奉獻給了吳家和吳家的事業,但她最后卻落得了一個遭人排斥的結局,實在令人感到寒心。

對堪稱豪門巨賈的吳家族人子嗣來說,周瑩只不過是漫長家族史里一個財富的締造者、經手人而已。

最后,周瑩的墳冢因為歷經了大小戰亂以及歲月的變遷而逐漸消失不見,據當地人說,那里後來便成了一片亂葬崗。