1986年11月,在河南省寶豐縣清涼寺,一個農民在家中干活,忽然「轟隆」一聲,家里的紅薯窖塌了。農民在里面發現了一個瓷瓶,此時他還不知道,這個瓶子不久之后會成為價值上億的國寶,且全世界僅此一件。

這個瓶子便是汝窯天藍釉刻花鵝頸瓷瓶,宋徽宗為它流連,方文山以它作詞。

一波三折 汝窯難尋

宋代是我國陶瓷發展的鼎盛時期,這時涌現出官窯、哥窯、汝窯、定窯、鈞窯五大名窯百家爭鳴的景象。其中,汝窯一向被人們列為宋代五大名窯之首。

汝窯在河南省汝州市,是北方第一個著名的青瓷窯,北宋時創建,專門燒制宮廷御用瓷器。但汝窯的開窯時間前后只有二十年,由于燒造時間短暫,產量不多,能傳世的亦不多。

(汝窯 天青無紋水仙盆 圖源/網絡)

北宋末年,隨著金兵南下、宋室南渡,汝窯窯火僅僅燃燒了二十年,就因戰爭而消失了。神秘消失的汝官窯,同時也帶走了它的燒制工藝。被后世稱為瓷中極品的汝官瓷,究竟是如何燒制出來的,成為千年難解之謎。

明清時期的皇帝曾多次下令燒瓷工匠仿制汝瓷,但因為找不到汝官窯窯址,而不得其精髓。

由于文獻記載不詳,再加上既沒有墓葬出土的瓷器,又缺少窯址發掘的印證,這一直是專家們研究汝瓷的一大難題。

時間來到1950年,中國古陶瓷研究行業的專家學者,專程去到有汝瓷發祥地之稱的河南汝州尋找汝窯窯址,遺憾的是當時并沒有找到遺址。

但人們尋找汝窯遺址的腳步卻從未停歇。

「官窯」藏在「民窯」中

「清涼寺到段店,一天進萬貫

。」這句流傳于河南寶豐縣清涼寺一帶的鄉間俚語,表達出這里曾經有過瓷器貿易往來的盛況,也引起了考古人員們的注意。

(清涼寺 圖源/網絡)

1977年,陶瓷史專家葉喆民到平頂山市寶豐縣做調研,在清涼寺村意外撿到一塊天青釉瓷片,開啟了清涼寺「尋寶」的序幕!

(涼寺村汝窯遺址考瓷片堆積 圖源/網絡)

1986年,消失近千年的汝官窯終于露出了蛛絲馬跡:寶豐縣清涼寺一位農民的紅薯窖塌了,露出了一個完整的汝瓷洗。湊巧,當時全國古陶瓷研究會議正在寶豐縣召開,經過與會專家鑒定發現,這只洗的外型、釉質和博物館中珍藏的極其相似,它就是汝窯官瓷!原來,專家們一直苦苦尋找的汝窯就在這里!

因此,1987至1989年,河南省文物考古研究所對寶豐縣清涼寺村進行持續挖掘,挖掘出大量可修復的殘器。此外,專家還意外發現一個儲藏有汝瓷的藏坑,隨之出土的還有一些宋汝窯器。

找到了汝窯窯址,也找到了生產的作坊原址。

2000年6月,河南省文物考古研究所在此布下5米×5米探方48個,繼續發掘。此次發掘,揭露面積約500平方公尺,清理出窯爐15座,作坊2座,過濾池、澄泥池各1處,排列有序的陶甕、大口缸20余個,釉料坑4個,灰坑22個和水井1眼。還出土一批形制比較完整且品種豐富的天青釉汝瓷和匣缽、墊餅、墊圈等窯具——神秘的千年汝官窯窯址,終于大白天下。

(清涼寺窯址 圖源/網絡)

500平方公尺,只是汝官窯整體面積的五分之一。

根據考古勘測,埋藏在清涼寺村地下的汝官窯面積約4800平方公尺。

就是汝官窯,被汝民窯包裹其間。

天藍釉瓷器因何而珍貴?

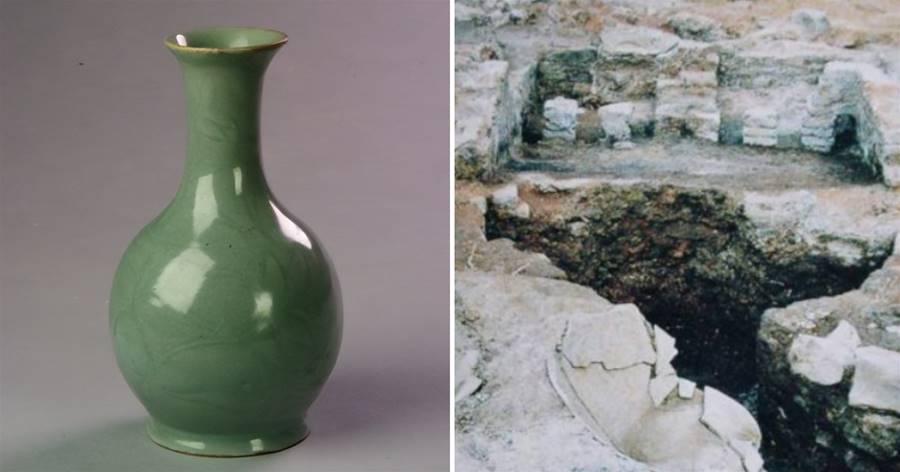

這件汝窯天藍釉刻花鵝頸瓶,高19.5厘米,口徑5.6厘米,底徑8.2厘米。

(天藍釉刻花鵝頸瓶 圖源/河南省博物院)

敞口細頸,鼓腹圈足,頸部及腹部剔刻折枝蓮花紋。器表滿施天藍釉,釉層勻凈瑩潤,開片疏密有致。瓶的圈足底部露胎,并沾有細小砂粒,顯系墊燒而成。

(鵝頸瓶局部 圖源/河南省博物院)

根據相關文獻記載:汝窯有「天青為貴,粉青為尚,天藍彌足珍貴」之稱。天藍釉的形成,主要是在燒制過程中窯位與火候恰臻妙處,因此成品率極低,傳世極少。

到目前為止,一共發現汝官窯傳世天藍釉器物4件;而在汝官窯遺址考古發掘中,獲得的天藍釉作品,獨此一件。

在5件天藍釉作品中,河南博物院收藏的這件汝官窯天藍釉刻花鵝頸瓶,不但是唯一一件經考古工作者科學發掘所得的器物,而且是唯一一件刻花作品,稱得上是獨一無二,稀世難得!

(鵝頸瓶身上的刻花 圖源/河南省博物院)

天青色為何等煙雨?

歌手周杰倫的《青花瓷》,是大家傳唱的經典。歌詞「天青色等煙雨,而我在等你。」其實唱的不是青花瓷,而應該是汝窯!

(汝窯天青釉弦紋三足樽 圖源/網絡)

民間有一種說法,有一天夜里,宋徽宗夢到了雨過天晴后,天空顏色是天青色。于是提筆寫下一首詩:「雨過天晴云破處」。

(宋徽宗畫像 圖源/網絡)

他就把這首詩拿給工匠,讓他們照著它,燒制出這種顏色。可這種顏色太難燒了,必須要等到煙雨天,因為只有那個時候的溫度和濕度才能燒出最好的天青色。

但是古代又沒有天氣預報,所以只能等煙雨天就趕快燒。「天青色等煙雨」就是從這來的。

在燒制過程中,當時的制瓷高手們做了上千次實驗,才發現燒出天藍釉的關鍵:當溫度每上升或者下降20度的時候,釉色就會發生變化。溫度沒達到,就出現像月白色的那種失透感;溫度燒過頭了,就有種豆青色的玻璃質感;只有溫度剛剛好,才會出現那種半透不透的,像玉一樣的溫潤感。

我們不妨想象一下,在1000年前的宋朝,他們還沒有溫度計,制瓷工匠們只能憑借著以往的經驗,去掌握窯里的溫度細微差別,這是多麼高超的技藝!

(天藍釉刻花鵝頸瓶 圖源/河南省博物院)

天藍釉刻花鵝頸瓶不但是汝官瓷皇冠上的明珠,亦是中國陶瓷發展史上的巔峰之作。現在這件精美的瓷器,就靜靜地在河南省博物院中,等待人們的觀賞。

參考資料:

河南省博物院

—END—

— 今日博物 —